为破解应用型高校人才供给与区域经济社会发展需求间结构性错配的突出问题,学校于2019年率先启动供需适配式就业育人改革,获全国教育科学规划课题立项支持,出台《就业工作协同育人实施办法》等系列制度,构建以产业需求和就业为导向的应用型人才培养新范式。

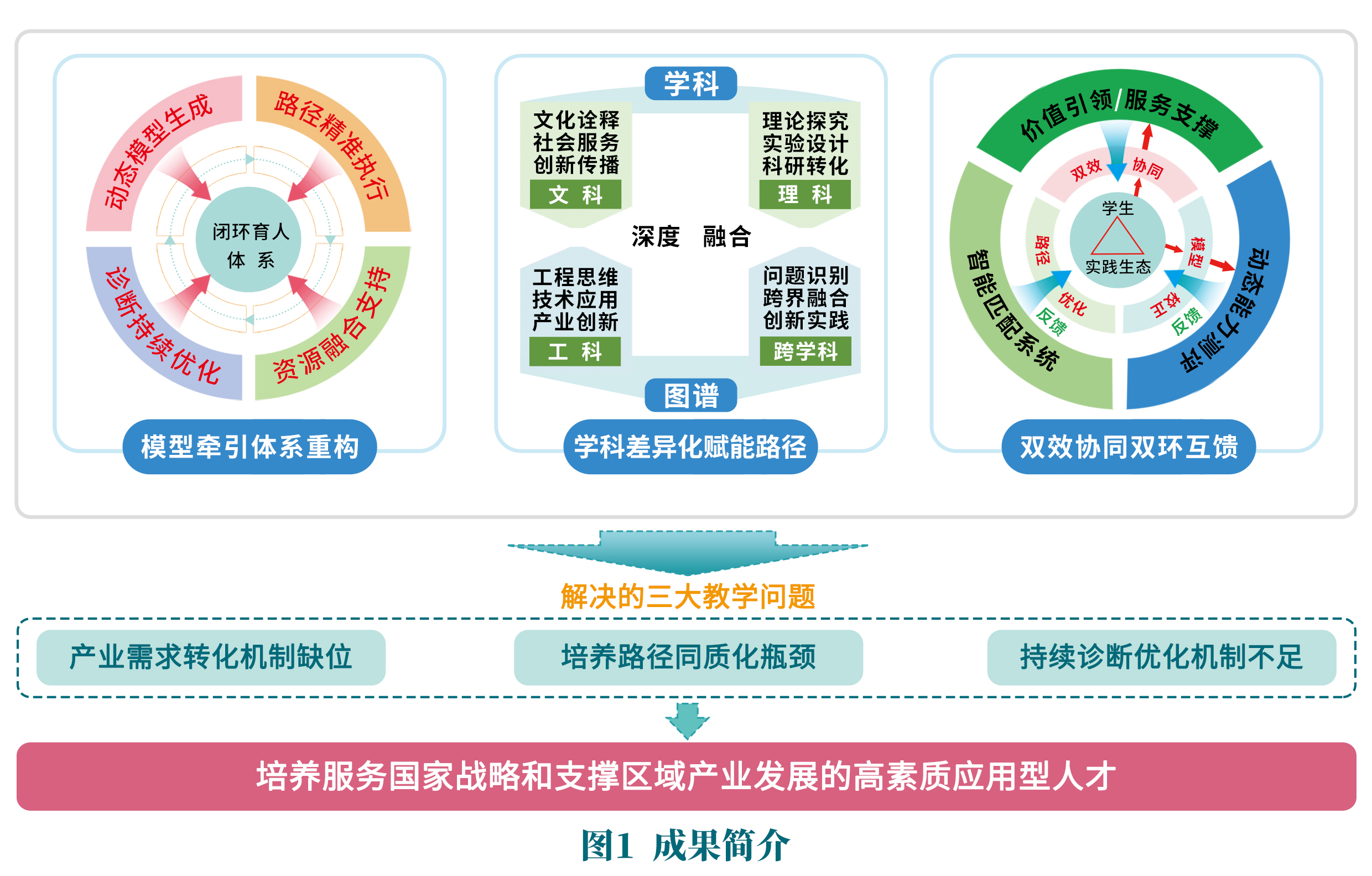

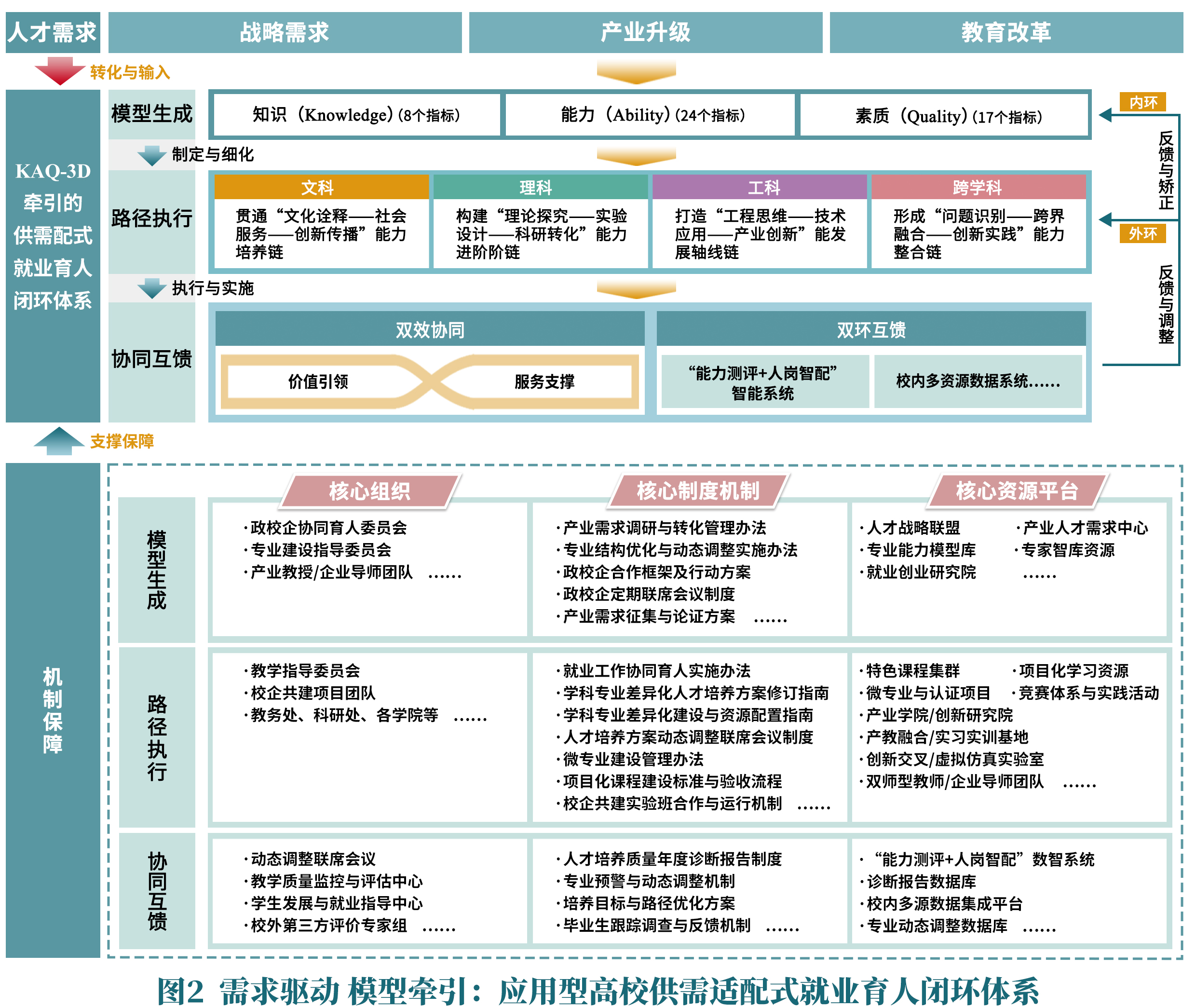

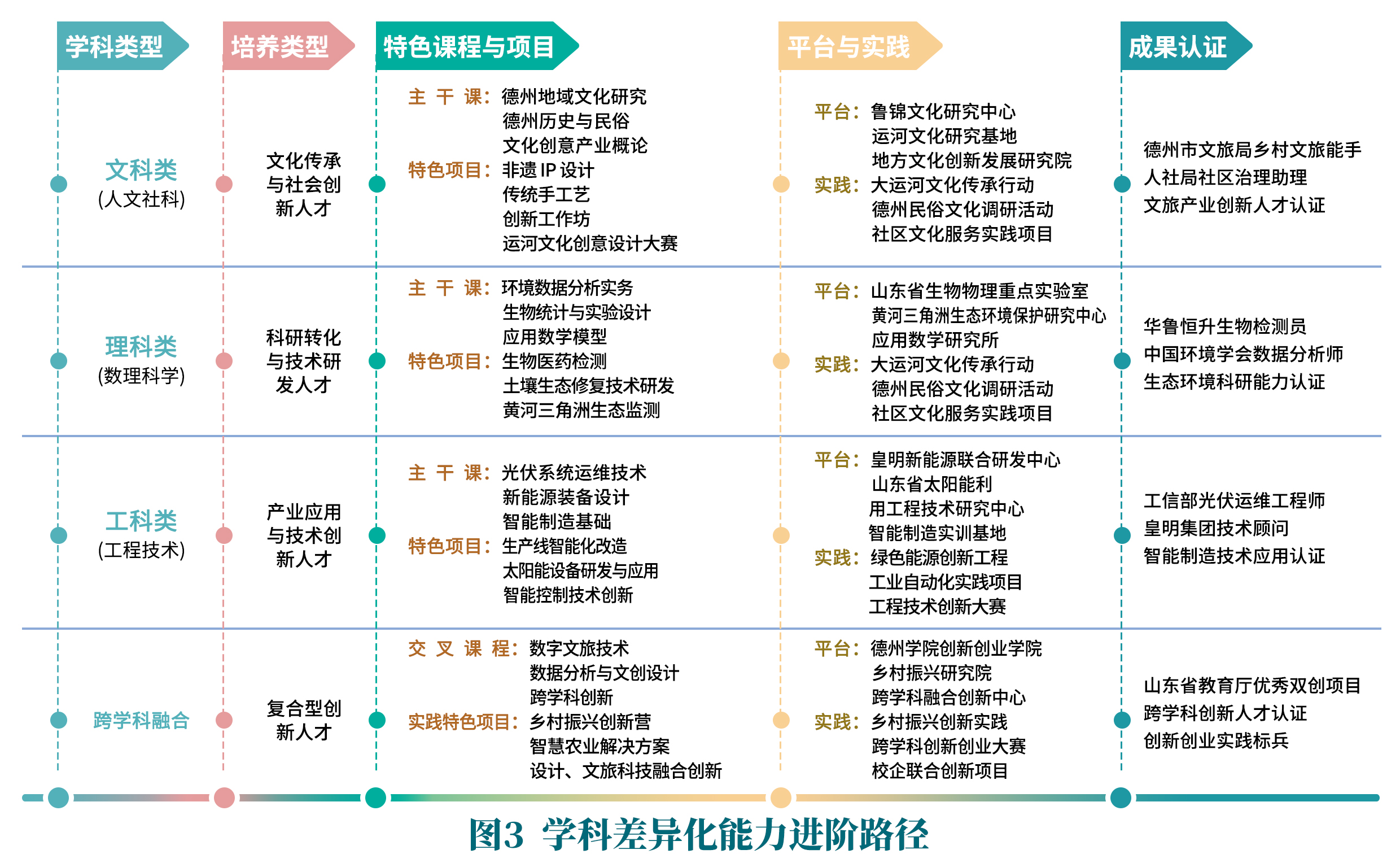

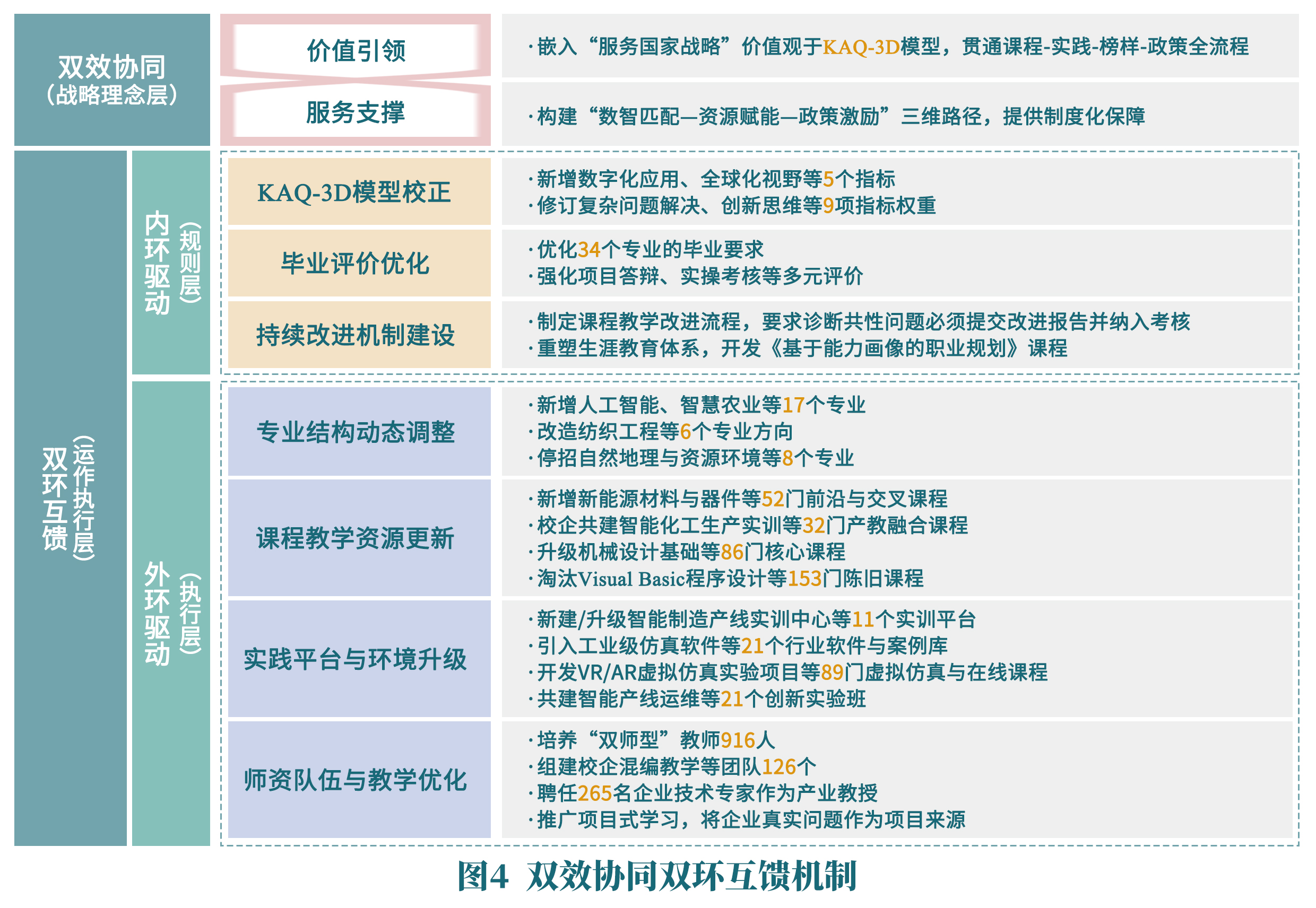

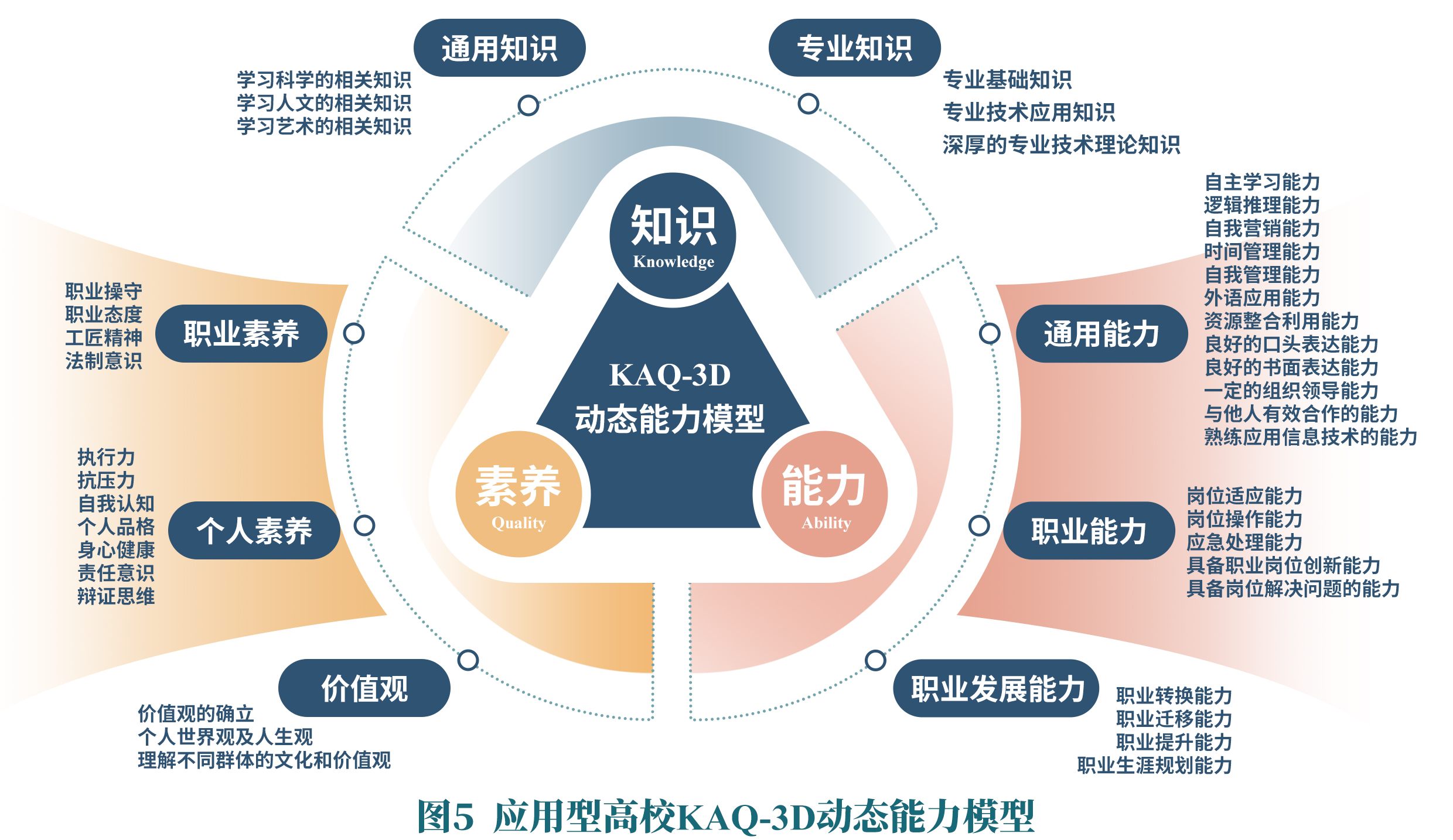

成果以供需精准适配为目标,构建“知识(Knowledge)-能力(Ability)-素质(Quality)”三维(KAQ-3D)动态能力模型,建立“模型动态生成-路径精准执行-诊断持续优化”供需适配式闭环体系。在模型生成维度,将产业需求转化为53项模型指标,覆盖65个专业。在路径执行维度,依据《学科差异化人才培养指南》推进改革:文科贯通“文化诠释-社会服务-创新传播”链,立足大运河文化带资源优势,设11个特色方向;理科构建“理论探究-实验设计-科研转化”链,结合太阳能等产业创新需求,开发25门项目化课程;工科打造“工程思维-技术应用-产业创新”链,对接化工与智能制造集群,共建21个实验班;跨学科形成“问题识别-跨界融合-创新实践”链,聚焦现代农业等跨领域需求,设35个微专业。在诊断优化维度,依托“能力测评+人岗智配”数智系统生成3800余份能力与岗位匹配诊断报告,通过动态调整联席会议,触发模型参数与培养资源调整,形成双效协同双环互馈闭环,为破解供需适配难题提供系统方案。

自2021年成果实施以来,学校就业质量显著提升:专业对口度提升13.8%,岗位适应度及职业能力满意度保持97%以上,专业技能、职业能力满足度均超93%,企业招聘意愿提高16%,留德就业学生占直接就业学生数比例超40%,岗位适应期缩短至1.8个月。西部计划等基层项目入选人数增长374%,人数和增长比例位列全省第二和第一。

成果理论创新与实践成效显著,获国务委员赵克志等10余位国家和省级领导肯定,被《中国教育报》等国家级媒体报道30余次。省内外60余所院校与机构来校学习调研,与瑞博龙等27家骨干企业共建人才战略联盟,成果推广至临沂大学等11所高校。获山东省就业工作“绿灯先进高校”,6项就业实践入选省级典型案例,为应用型高校提供了可复制的育人新范式。

破解的核心教学问题:

(1)产业需求转化机制缺位,导致人才供需存在结构性错配。

(2)培养路径与资源配置趋同,制约了人才供需的对接精度。

(3)价值引领与服务支撑协同弱化,诊断反馈与持续优化能力不足,影响服务战略需求和区域发展效能。

成果示意图